組織に合わせたハイブリッドワークプレイスをつくる方法とは | WORKTECH Amsterdamレポート

ハイブリッドワークが定着しつつある中、働く場所だけでなく働き方の見直しが課題となっている。本稿では、WORKTECH23 Amsterdamで話し合われた、自社に合うワークプレイスづくりのプロセスと、スムーズな部門間連携の方法について紹介する。

Culture

最適なワークプレイスに加え、部門間連携も議題に

新型コロナウイルス感染症が収束するなか、パンデミックが後押しした新たな働き方への模索は続いている。

2023年4月19日にオランダ・アムステルダムのエッジスタジアムで開催されたWORKTECH23 Amsterdamには、新たなキャンパスをオープン予定(※開催時)のBooking.com社やオランダ政府などに所属する地元出身のスペシャリストが参加。さらに研究者や建築家、不動産事業者など、さまざまな分野の専門家20人もスピーカーとして加わり、活発な議論が交わされた。

今回はWORKTECHの主要テーマである最適なワークプレイスの模索に加え、新たな組織のあり方が多く議題にのぼった。働き方が変化する中で、ますます必要性が高まる部門間連携をどのように構築していくべきか。その方法についてもセッションからはさまざまな示唆が得られた。本稿ではその代表的なものも紹介したい。

自社に合うワークプレイスづくりのプロセス

パンデミックは全世界にリモートワークを広めた。その一方で、「オフィスで仕事をすること」と「リモートツールで業務をこなすこと」は必ずしも同義ではなく、オフィスでの勤務には業務をこなす以外の意義があることを明白にした。こうした状況の中で、多くの会社がハイブリッドワークを含めた最適な働き方やワークプレイスのあり方の答えを探し続けている。

「ハイブリッドワークで浮上する問題の解決方法はいまだ不明だ」とワークプレイス構築のコンサルティングを行うSpaces Ofのファウンダーであり、建築家のAaron Taylor Harvey氏は語る。しかし「それぞれの会社にあった最適な道を見つけるためのプロセスは存在する」と続けた。

2013年から2020年までAirbnbのインハウスアーキテクトを務めたHarvey氏は、人と人とのコラボレーションを増やすことで、アイデアの創出を後押しするオフィスデザインを提案してきた。パンデミック前は「クールだけどニッチ」だったこうした設計も、ハイブリッドワークが普及し、オフィスに行く価値を作り出す”デスティネーション化”により、多くの企業に取り入れられるようになってきたという。

会社がそれぞれ異なるようにバーチャルとフィジカルの働き方の最適なバランスも組織ごとに異なる一方で、各企業が自分たちに合う働き方やワークプレイスのあり方に近づくためのプロセスはある、とHarvey氏は主張する。

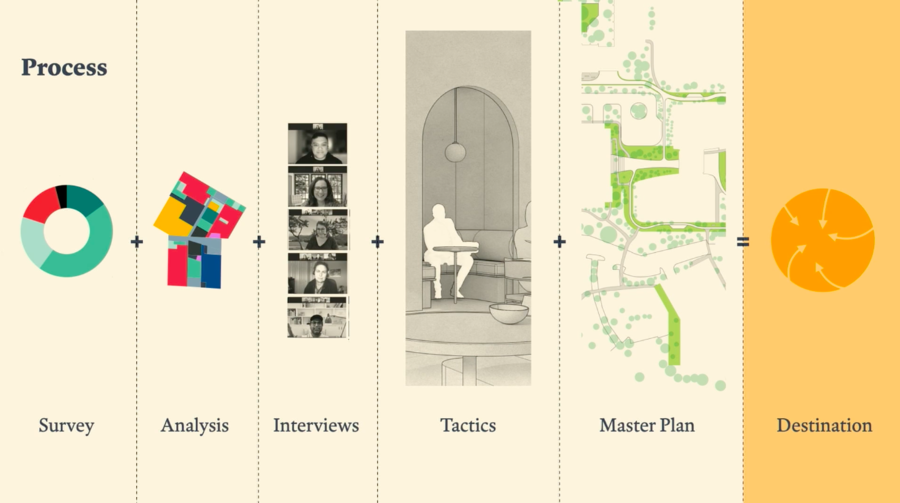

本カンファレンスの冒頭を飾ったプレゼンテーションで紹介されたその方法が、以下のステップだ。

調査 → 建築学的解析 → インタビュー → 空間戦略 → マスタープラン

Spaces OfのHarvey氏が提案する、自社に合うワークプレイスをデザインするためのプロセス。(画像はSpaces OfのWebサイトより)

Spaces OfのHarvey氏が提案する、自社に合うワークプレイスをデザインするためのプロセス。(画像はSpaces OfのWebサイトより)

このプロセスを、Harvey氏の手がけたケーススタディと合わせて見てみよう。

ケーススタディ: ソフトウェア会社SAPのワークプレイスデザイン

シリコンバレーにあるSAPでは、従業員1700人を224,100スクエアフィートのオフィススペースにかかえていたが、パンデミック後、9つのキャンパスを集約して3つにすることを希望していた。

・調査

Harvey氏率いるSpaces Ofでは、まず従業員が希望する働き方の傾向に関するデータ調査を行った。すると週1〜3日の通勤を希望する従業員が65%を占め、毎日ではないものの、週の半分程度はオフィスに来たいと回答した社員が多いことがわかった。

また従業員がオフィスで何をしたいのかを探る調査では、「デスクタイム」と答えたのはわずか37%にすぎなかった。このことから、自宅に作業環境が整っている社員が多く、彼らがオフィスに来る目的はデスクワークでないことが明らかになった。

・建築学的解析

こうした調査結果の数値をもとに、Harvey氏のチームはオフィスに必要とされるデスク数を以下のように計算した。

デスク利用希望者(37%)× オフィス稼働率(60%)=1日のデスク利用率(22%)

1日のデスク利用率(22%)× 従業員数(1700人)=1日のデスク利用者数(374人)

パンデミック前のオフィスはデスクで埋め尽くされていたが、上記の計算結果が示すとおり、約2割しか使用されなければオフィスそのものが空っぽになってしまう。実際、「今のアメリカのオフィスは日曜日みたいにガラガラ」だと言い、これではわざわざオフィスに戻って仕事をしたいという気持ちは起こりにくいだろう。

こうした数値を明らかにすることで、必要数のデスクを確保しながら、その他のスペースを従業員が希望する他の目的に利用できるよう改装することができる。

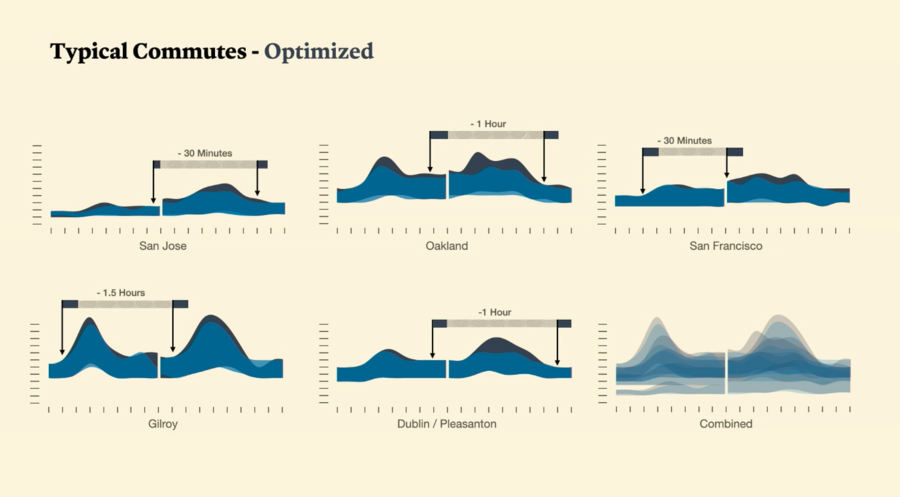

画像はSpaces OfのHarvey氏のプレゼンテーションより

通勤時間の改善に関しても、社員の居住地域や該当ルートのピーク時などの数値データの調査からスタート。その結果、ハイブリッドワークを組み合わせて勤務時間をフレキシブルにすると通勤のピーク時を外すことができ、地域によって30分から1時間半も通勤時間が短縮できることがわかった。

・インタビュー

主に数値による解析を行ったあと、こうしたデータが実際に合っているのかを確かめるのが、インタビューを含む質的調査(qualitative research)である。ここでは多面的に数値データの整合性を検証するため、個人的な質問に加えて抽象的な質問も重要だ。

こうした調査によって、従業員のグループとペルソナが明らかになった。SAPでは従業員を若手社員、管理職、役員、営業の4カテゴリーに分類し、それぞれのキャラクターと勤務日の1日の流れを想定。そこからワークプレイスにどのような空間を必要としているかを検討していった。

・空間戦略

上記のグループおよびペルソナの分析から、例えば若手社員は他の社員とコラボレーションすることが多いため、個人用デスクよりも音響遮断を施したテーブルスペースなどのフレキシブルに使える空間が最適なことがわかる。一方で、管理職は頻繁にオフィスに通勤する必要はないが、オフィスにいるときはできる限り多くの人と1対1で話すことができるようプライバシーが保てるスペースが必要となることがわかった。

こうした分析をワークスペースのデザインに落とし込んで行く。スペースのどこにデスクを配置し、そのまわりにどのようなスペースを設置すべきなのか。特定のアクティビティができるスペース、オンサイトでのイベント、一貫したデザインなど、必須項目のチェックリストを作るのも効果的だ。

・マスタープラン

業務のほとんどがリモートでできるようになったいま、オフィスは通勤する時間をかけてでも来たいと思わせるような体験を提供できる場所であるべきだ、とHarvey氏は語る。

例えば、SAPキャンパスが位置するパロアルトは1年中気候がよく、屋外で気持ちよく過ごすことができる。しかし多くの社員は勤務日の大半を屋内で過ごしている。そこでHarvey氏は3つのキャンパスをつなぐ小道沿いに木を植え、屋根をつけて散歩をしたくなる環境を整え、屋外でプレゼンテーションやイベントができるシアタースペースをつくった。

また室内に自然光を取り入れ、空気の流れを考慮してできるだけ自然を感じられる環境をデザイン。デスクやIT環境も自宅のオフィススペースよりもハイパフォーマンスなものを揃えるなど、徹底している。

最適なハイブリッドワークの形は一つではない。こうした実践的なプロセスを踏むことで、自分たちの会社に合うワークプレイスの姿や働き方が見えてくる。多くの企業が模索を続けるなか、最適な道を見つけるための方法も徐々に明らかになってきているのではないだろうか。

自発的意欲を湧かせるデザイン

ワークプレイスのデスティネーション化についてはすでに触れたが、自発的意欲をわかせるためのデザインについて、他にもいくつか例があがった。

ハイブリッドワークのスケジューリングについては、「push vs pull」のアナロジーを使い、オフィスへ来ることを押し付けるのではなく、社員自らが「来たい」という気持ちを引き出すことが重要だとテクノロジーコンサルタントのCordless Consultants社で、Multimedia&Infrastructure部門のディレクターを務めるMike Halliday氏は語った。

Halliday氏は同様に、ゲーム化(gamefy)の有効性にも触れた。例えば、ワークプレイス内でエレベーターではなく階段を使うように社員を促すにはどうすればいいのか。単純に「エレベーターではなく階段を使うように」と要請するだけでは、効果は限定的だろう。

しかし、階段の1段1段に消費カロリーを表示し、チームごとに何段上り下りしたかを競わせるなどして、社員一人ひとりが自発的に参加したいと思わせる仕組みを作れば、より多くの社員が楽しんで取り組める。

社員が体を動かすことを推奨しているBooking.comの新しいキャンパスでは、エスカレーターを植物でカバーし、階段を手前に設置して階段の使用を推奨している。(画像はBooking.comのMarnix Mali氏のプレゼンテーションより)

社員が体を動かすことを推奨しているBooking.comの新しいキャンパスでは、エスカレーターを植物でカバーし、階段を手前に設置して階段の使用を推奨している。(画像はBooking.comのMarnix Mali氏のプレゼンテーションより)

雇用する企業側が提供する勤務環境を社員がおとなしく受け入れる時代は終わりを迎えつつある。ワークプレイスのデスティネーション化やオフィス内行動のゲーム化など、社員の自発行動を促すデザインが今後さらに重要になって行くのだろう。

専門部署間の協力関係構築

WORKTECH23 Amsterdamでもうひとつ話題に頻繁にあがったのが、これまでサイロ化していた複数の専門部署の間で協力関係を構築する方法だ。特に、ワークプレイスや働き方の形が大きく変化するなかで、人事(HR)、テクノロジー(IT)、施設・不動産(Real Estate)部門のコミュニケーションが以前より重要になってきている。

これら3つの部署が同じプロジェクトで働く難しさを、スマートビルディングソリューションを手掛けるEDGE Next社でStrategic Projectsのシニアディレクターを務めるSandra Gritti氏はこう例えている。「それぞれオランダ語、スペイン語、中国語しか話せない3人がコミュニケーションを取ろうとしているようなもの」。うまくプロジェクトを進めるには、「この三者を理解できる橋渡し役の存在が大きな助けとなる」とGritti氏は語った。

この延長線上で、「それぞれが使う言葉や定義の意味が共通であることを確認する作業が不可欠だ」と話したのは、ソフトウェア企業・Locatee社のThought Leadership&Community Relationshipのシニアマネージャー、Raphael Morgulis氏だ。例えば「最適化」のような、それぞれの部署で日常的に使っている同じ単語でも、IT、人事、不動産部門でその概念は違う可能性がある。複数分野をまたぐこうしたプロジェクトにはこのような根本的かつ細かい努力が不可欠となるため、共通の強い目的があることが重要だとMorgulis氏は付け加えた。

さらに、Cordless ConsultantsのHalliday氏は、こうした混合チームを誰が管理するのかも重要な問題だと語った。効果的な管理者はGritti氏の紹介した橋渡し役に当たるが、こうした役割をうまくこなすには新たなスキルセットが必要となる。実際にどんなスキルが必要なのかはプロジェクトの内容によるが、働き方が新たな局面を迎える中で、多くの企業でこうした複数の専門部署が関わる業務が発生してきている。

多様な職種をまとめる

オランダ政府の内務・王国関係省でプログラムマネージャーとして働くMarien den Boer氏には、参加者から「多様な職種を抱えるなかで、どのように統一した全体ガイダンスを行っているのか」との質問が寄せられた。

Den Boer氏の働く省庁では、ゴミ収集作業員や刑務所警備員からデスクワーカーまで、さまざまな職種の人々が働いているという。仕事の内容は大きく違っていても全員が同じビジョンを共有する方法を、den Boer氏は高速道路になぞらえた「ハイウェイアナロジー」という言葉を用いて紹介した。従業員全員が走っている「高速道路」はどこへ向かっているのか、何レーンあるのか、どのような車が走っているのか。こうした基本的な設定をガイドラインとして示し、あとはそれぞれの部署のマネージャーを信頼し、彼らにとって最適なやり方に任せるのだという。

統括している職種があまりにも多様すぎて、全てに当てはまる答えは存在しない。その代わり、全員が同じ方向を向いていることを確認するため、週に1度は各部署とコミュニケーションをとっていると語った。

多様な分野の専門家が協力して働くBooking.com

プレゼンターの多くが、IT、人事、不動産部門の協力関係構築に関する難しさを語った一方で、Booking.com社でReal Estate&Workplacesのプロジェクトマネージャーを務めるPatricia Garcia氏は、問題なく進めることができている、と話した。

社員の健康面に配慮したBooking.comの新キャンパス。自然光が入り、6000もの植物が配置され、体を動かせるデザインになっている。社員食堂で提供する食品の8割はプラントベースになる予定だ。(画像はBooking.com社のMarnix Mali氏のプレゼンテーションより)

社員の健康面に配慮したBooking.comの新キャンパス。自然光が入り、6000もの植物が配置され、体を動かせるデザインになっている。社員食堂で提供する食品の8割はプラントベースになる予定だ。(画像はBooking.com社のMarnix Mali氏のプレゼンテーションより)

同社では、新キャンパスのプロジェクトを立ち上げる際に、People Business Unitという、施設、人事、IT、福祉などが関わる混合部門を設けた。「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」という企業理念ををベースに、さまざまなバックグラウンドの専門家が協力してワークプレイス向上のためのアクションプランを作成し、3ヶ月に1度、社員の満足度に関する調査を行なっているという。

定期的にアップデートされる状況をつくり、社員が心地よく働ける環境づくりという共通の目的を持つことで、専門知識を持ち寄りながらスムーズな関係を構築できているのかもしれない。

多くの職場が働き方の変化に合わせた新たな組織づくりを模索するなか、このような成功例の紹介は、困難に直面している企業に少なからず希望をもたらしてくれるだろう。