障害者雇用における「合理的配慮」と、相互理解を促す取り組み事例

.png)

障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられ、企業における障害者雇用施策はさらに重要性を増すと思われる。今回は合理的配慮という視点を軸に、企業における取り組み方を模索する。

Culture

国内における障害者雇用の現状

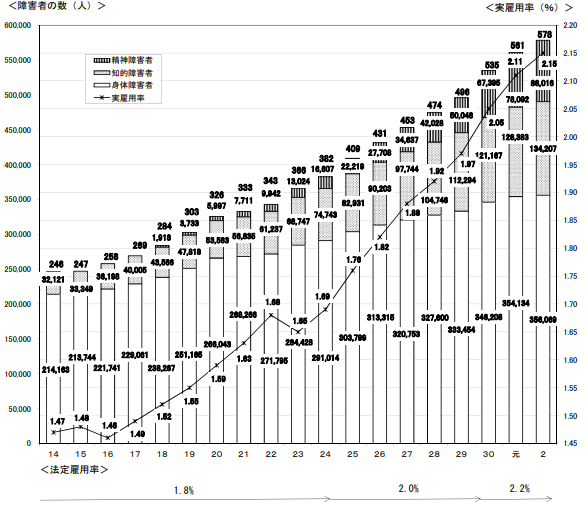

近年、日本国内の障害者雇用数は増加傾向にある。厚生労働省の「令和2年障害者雇用状況の集計結果」を見ても、2020年6月時点において民間企業で働く障害者は57万8292人と、17年連続で過去最多を更新している。

政府も障害者雇用の推進に力を入れており、2021年3月より障害者の法定雇用率を2.2%から2.3%へと引き上げた。ただ、前述の調査時点における民間企業の実雇用率は2.15%と、引き上げ前の2.2%にも届いておらず、より積極的な取り組みが求められている。

民間企業における障害者の雇用状況(画像は厚生労働省「令和2年 障害者雇用状況の集計結果」より)

民間企業における障害者の雇用状況(画像は厚生労働省「令和2年 障害者雇用状況の集計結果」より)

こうした状況の中、各企業はどのようなアプローチをとればよいのだろうか。

障害者雇用を考える上で重要になるのが、「合理的配慮」という概念だ。合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受・行使できるよう、障害の特性や困りごとに合わせて個別に行われる配慮のことを言う。就労においては、例えば、本人の負担に合わせて業務量を調整したり、聴覚障害がある従業員とのやりとりに筆談やメールを利用したりすることなどが該当する。

障害者雇用では、障害のある人を受け入れるだけでなく、その雇用を幸福で有意義なものにしていくことが肝要となる。厚生労働省も、募集・採用時に障害者が応募しやすく、採用後は仕事をしやすい配慮をすることなどを定めた「合理的配慮指針」を、2015年3月に策定している。

障害者雇用における課題

では、合理的配慮はどのくらい認知されているのだろうか。障害者職業総合センターが2019年度~2020年度に行った調査研究(回答数1442社)では、「合理的配慮指針」を「よく知っている」「少し知っている」と答えた企業の割合は58.2%となっている。

さらに、合理的配慮に取り組む上での課題について尋ねたところ、最も多かったのは「社内のサポート体制の構築ができていない」(41.0%)との回答で、「社内の周知が進んでいない」(38.5%)という声がそれに続いた。

同研究では、企業と障害者の関係を構築するために必要な施策として、「コミュニケーションの工夫」「社員の障害理解」「働きやすい職場づくり」の3つをあげている。合理的配慮を行う上では、企業と障害のあるワーカーが建設的に話し合える環境を整え、一人ひとりの障害の特性について深く知ることで、具体的にどんな配慮が必要になるのか、どんな配慮ができるのかを共に考える必要がある。

相互理解が進めば、障害という「ちがい」は、やがて「価値」と捉えられるようになるだろう。そこで本稿では、障害に対する考え方を学び、企業がどのような視点で障害者を受け入れ、サポートする体制を構築すればよいのか、その方法を模索したい。

障害者との相互理解を深める取り組み事例

障害への理解を深める上では、障害者との「共創」が一つの鍵となる。ここでは、企業に向けたプログラムを提供している3つの事例を紹介する。

1.ダイアログ・イン・ザ・ダーク:視覚が機能しない暗闇で対話の意味を考える

暗闇のソーシャルエンターテイメントとして知られる「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」は、視覚障害者が視覚に障害のない参加者の手を引き、完全に光が遮断された暗闇の中を案内するプログラムだ。参加者は、視覚以外の感覚を使いながら様々なワークを行い、対話を楽しむ。また、ダイアログ・イン・ザ・ダークは体験型企業研修プログラムも提供している。楽しむことを第一に組み立てられた一般向けプログラムとは異なり、体験後の振り返りを重視しているため、学びの場としての機能がより強く働くという。

暗闇の中では介助がなければ身動きがとれず、性別や年齢、思想や人種、社会的地位や肩書きなどは意味を失い、誰もが対等な関係になる。そのような環境下におかれることで、参加者は差別や差異の否定、同化の強要、相手に伝わるように発話することの重要性を感じ、フラットでオープンな対話の意味を考える。

視覚が使えない分、視覚以外の感覚が研ぎ澄まされ、一つひとつの対話も重要性を増す。障害という「ちがい」がどんな価値を生み出すか、それを深く考える機会となるだろう。

2.Veernca合同会社:障害者との対話を通して思い込みを認識する

Veerncaは、障害者支援ではなく、障害があるからこその強みを活かすことを信条にする企業だ。障害者の特性やアイデアから参加者の価値変容を促し、新しい製品やサービスを開発するためのワークショップを実施している。

また、企業向けのプログラムでは、企業内研修や組織のインクルージョン度診断、組織ブランディングを実施。その一環として、障害の有無にかかわらず誰もが働きやすい環境を、障害のあるワーカーとともに考え、学ぶワークショップも展開している。

具体的には、障害者が体験した社会的障壁について共有し、普段使用している業務支援器具で実演を行い、対話インタビューを通して相互理解を深めていく。ワークショップの最後には振り返りの時間を設け、学びを今後どう活かしていくかも共有している。参加者からは、「何も知らない自分に気付いた。明日から行動する」「今まで解決していたのはハード面で、ソフト面には配慮できていなかった」などの感想があがっているという。

障害に対する先入観や思い込みを認識し、職場において障害者をどのようなマインドでどうサポ―トすればいいのか、対話を通して学べる好例だ。

3.NPO法人Collable:障害者の視点を活かし、新たなデザインを共創する

「誰もが障害の有無を超えて、社会に参画できることを証明する」をスローガンに活動するCollableは、障害がある人とない人が共創するためのプロジェクトを開発している。活動の根底には、障害者ケアにおける「する」「される」という一方通行的な関係性を、「共に」というフラットで双方向かつ有機的なものにしていきたいという強い思いがある。それを形にしたのが、「インクルーシブデザイン」というワークショップだ。

このワークショップでは、より創造的かつ包括的な商品・サービスのデザインを目指すため、障害者をはじめ、高齢者、外国籍を持つ人、小さな子どもがいる親、妊娠中の人など、いわゆるマイノリティの人たちが持つ視点を活用する。多くの場合は障害者が担うが、検討したいテーマに合わせて導き役となる「リードユーザー」を選び、リードユーザーを中心とした行動観察やフィールドワークを通して、普段は気付かないような発見を集めていく。それが、デザインのアイデアにつながるのだという。

参加者はワークショップから新たなデザインの着想を得るだけでなく、共感や対話を通して障害者の特性への理解を深め、その価値を見出していく。障害という「ちがい」を強みとして活かすCollableの取り組みは、障害者が活躍できる職場環境づくりのヒントとなるのではないだろうか。

企業と障害者、双方の働きかけが重要

上記の事例に共通するのは、障害という「ちがい」を「学び」という軸で再認知する試みがなされていることだ。障害者をユニークユーザーや案内人のような立場に転換させ、そこから健常者が学ぶ構図をつくり出している。参加者はそのプロセスを通して、障害者の持つ特性や価値を共に学び、障害への理解を深めることができている。そこで得た学びは、そのまま自社に所属する障害のあるワーカーへの合理的配慮へとつながるはずだ。

ただし、これらは意図的に環境設定されており、一時的な場であることを忘れてはならない。そこから何を学び、どのような関係性を築けるか、どのように持続的に活動できるかは、参加者の“これから”にかかっている。体験で終わらせず、学びを振り返り、日常に活かすことが重要だ。

一方で、企業だけではなく、障害者側にもまだ課題は多い。一般社団法人プラス・ハンディキャップの代表理事を務める佐々木一成氏は、「障害者が就職などで社会参画する際には、自身の障害をわかりやすく語ることや、障害への理解を自発的に促す社会性の獲得が求められる」と語る。さらに、その課題を乗り越えるためには、「『誰かの役に立つ経験』から社会とのつながりを意識し、他者から感謝される実感を得ることが大きな一歩になる」と続ける。

一般社団法人プラス・ハンディキャップ代表理事 佐々木一成氏(写真左)/ NPO法人Collable代表理事 山田小百合氏(写真右)

一般社団法人プラス・ハンディキャップ代表理事 佐々木一成氏(写真左)/ NPO法人Collable代表理事 山田小百合氏(写真右)

そのサポートをするために、プラス・ハンディキャップとCollableは共同で障害者のキャリアに関する情報発信や実践の場を提供するプロジェクト「GATHERING」を立ち上げ、YouTubeチャンネルやnoteを運用している。こうした活動の先に、障害を持つ人たちが「人生を遊びまくれる社会」の実現を目指しているという。

障害者雇用にもウェルビーイングの視点を

今回は具体的な取り組みとして3つの事例を紹介したが、企業や障害の特性により、最適なアプローチは異なる。大切なのは、一方通行的な取り組みではなく、障害者と共に相互理解を深め、可能な範囲での合理的配慮を共に考えて形にしていくことだ。障害者のニーズとのズレが生じていたり、企業側に過重な負担がかかったりすることがないよう、丁寧に対話を進める必要があるだろう。

制度の整備が進み、障害者の生活や職業の自立に関する保障範囲は広がりつつある。しかし、その一方で、人生をいかに豊かに過ごすかという「ウェルビーイング」の視点はこれまであまり重視されてこなかったのも事実だ。近年、オフィスワーカーのウェルビーイングに関する議論が盛んになってきていることから、今後は障害を持つワーカーに対しても同様の議論がなされていくことを期待したい。

本稿が、障害者雇用に対する関心を深め、合理的配慮につながる取り組みのきっかけとなれば幸いである。