定年70歳の時代へ。シニア層が活躍する企業の共通点とは

70歳までの雇用が努力義務となり、今後、組織の高齢化は避けられない。シニア層がいきいきと働ける環境づくりを行っている企業の取り組みを紹介し、成功の背景を探る。

Culture

企業でも進む高齢化

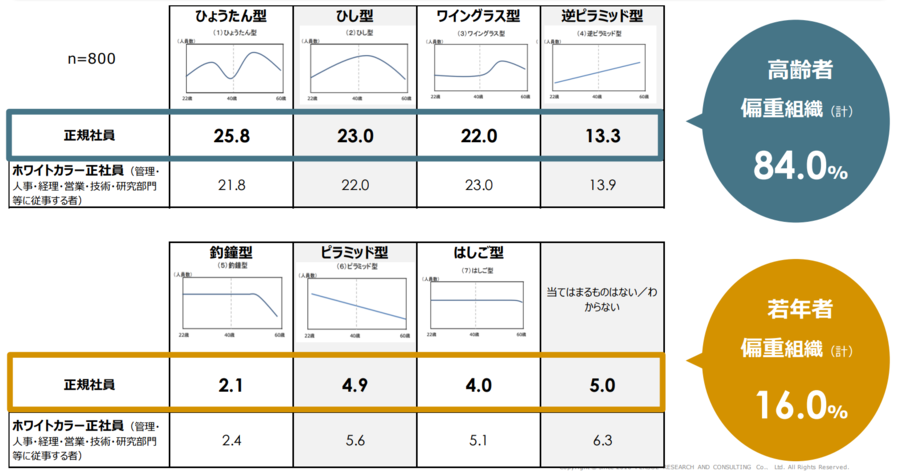

多くの企業において、組織の高齢化が進んでいる。株式会社パーソル総合研究所の「企業のシニア人材マネジメントに関する実態調査」によると、日本企業の従業員の年齢構成は、逆ピラミッド型やひょうたん型などからなる「高齢者偏重組織」が84.0%を占めるという。

従業員の年齢構成(人員構成)※画像は株式会社パーソル総合研究所の「企業のシニア人材マネジメントに関する実態調査」結果報告書より

従業員の年齢構成(人員構成)※画像は株式会社パーソル総合研究所の「企業のシニア人材マネジメントに関する実態調査」結果報告書より

さらに2021年4月には、高年齢者雇用安定法が改正された。これにより70歳までの就業機会の確保が努力義務となったことで、この傾向は今後さらに進展するだろう。

今回の法改正の背景には、少子化による生産人口の減少がある。パーソル総合研究所が中央大学と共同開発した予測モデルによると、2030年には7073万人の労働需要に対し、労働供給は6429万人しか見込めず、「644万人の人手不足」になるという。特にサービス業や医療・福祉、卸売・小売業などで深刻であり、女性や外国人と並んで、シニア層を戦力として生かさないことには、日々の生活が立ち行かなくなる可能性が出てきたのだ。

企業においても、少数派を脱し多数派になりつつあるシニア層に、いかに活躍してもらうかが、組織づくりの優先課題となってきている。本記事では、組織の高齢化の何が問題かを整理したうえで、先進的に取り組む企業の事例を紹介し、成功の背景を探りたい。

組織の高齢化は何が問題か

そもそも高齢社員が増加すると、組織にどのような問題が生じるのだろうか。大きく3つあげられる。

1. 人件費がふくらむ

近年は見直しが進んでいるとはいえ、日本では大なり小なり年功序列型の人事制度を採ることが多い。役職・給与は勤続年数とともに上昇し、そのピークは定年退職を迎える頃となる。つまりシニア層が会社に残り続ける限り、会社は高い給与を支払い続けなければならない。当然、組織が高齢化すれば会社全体の人件費がふくらんでしまう。

2. 若手のキャリアが停滞する

シニア層が役職にとどまった場合、組織の高齢化は課長・部長職以上の人材の増加を意味する。マネジメント層が人数過多になると業務が回らないため、昇格ペースを緩めることとなり、ポストが空くまでの「順番待ち」が発生する。結果として、ミドル層や若年層のキャリアは停滞してしまう。

3. シニア層のモチベーションが低下する

それでは定年退職まで昇格・昇給し続ける制度を見直したらどうなるか。すなわち、ある年齢を迎えた社員は自動的に役職を退く「役職定年(ポストオフ)」の導入である。これにより、人件費は大幅に抑えられるだろう。空いたポストにミドル層が昇格すれば、その下に控える若年層も昇格できるため、キャリアの停滞も解消される。

一見良い面ばかりのように思われるが、役職定年はシニア層のモチベーション低下を招きやすい。ある年齢に達したというだけで、それまで手にしていた権限を失い、登り続けてきたキャリアを手放さなければならないとしたらどうだろう。加えて、どんなに成果をあげようが、チームに貢献しようが、もはや十分な対価は得られない。労働意欲は著しく低下するのが自然である。モチベーションの低下は生産性の低下を招き、組織の士気を下げる。

このように組織の高齢化は、一筋縄ではいかない問題をはらんでいる。成長企業であれば、新卒採用人数を年々増やすことで企業規模を拡大し続け、組織の高齢化を避けることもできるだろう。しかし少子化により国内市場が縮小するなか、企業規模を拡大し続けるのは容易ではない。また、どのような会社もいつかは成熟期を迎える。ほとんどの企業にとって、組織の高齢化は他人事ではないのだ。

シニア層の活躍推進に成功した企業事例

これまでも、定年延長や再雇用などにより、シニア層の活用に取り組む企業は多くあった。ただし、長く働きたいと願うシニア層の意を汲んだ、どちらかというと福祉的な施策が中心だったといえる。役職定年の壁があったり、給与が大幅にダウンしたり、勤務日数・時間に柔軟性がなかったりと、やりがいや待遇面で不満の残るケースが少なくなかった。

ここではシニア層の活躍推進に成功した先進企業の事例を見ていきたい。どのような施策によって、シニア層がいきいきと働ける環境を整えているのだろうか。

1. 大和ハウス工業株式会社

2022年4月、大和ハウス工業は60歳での一律役職定年を廃止した。同社は2013年に65歳定年制を導入し、2015年には65歳以降も現役として働き続けることができる「アクティブ・エイジング制度」を導入。業界に先駆けてシニア活用に取り組んできた。しかし、60歳以降は役職定年により年収水準が下がるため、モチベーションの低下や高度な専門性を持つ社員の流出といった課題を抱えていたという。

今回の一律役職定年の廃止によって、60歳以降も役職任用や昇格の機会が用意される。また、給与についても60歳までの水準と同等とし、賞与も60歳までの職員と同様の支給率とした。

同社はシニア社員が活躍できる環境を整える目的として、モチベーションの向上や人材流出の防止のほか、キャリア採用における競争力強化もあげている。

2. 株式会社三本杉ジオテック

福島県内を中心に、地質調査や建設コンサルティングを展開する三本杉ジオテック。同社は、63歳以上に多様な働き方を認める「エルダー社員制度」を導入した。健康状態や家庭生活との兼ね合いで、決まった曜日を半日単位で休みにしたり、終業時間を早めたりできるという。本人の希望に沿った運用のため、通常勤務も可能となっている。柔軟な勤務体系によって無理なく働ける点が画期的だ。

役職定年についても、それまで課長相当職は57歳、部長相当職は58歳としていたが、2018年に一律60歳まで引き上げた。加えて、役職定年で約1割カットしていた基本給の減額を廃止した。

こうしたシニア層への処遇の改善により、将来にわたって「安心して勤務できる会社」という共通認識ができ、全社的にモチベーションが向上。さらには、これらの取り組みが評判となり、20代の若手社員を4人採用することができたという。

3. 株式会社ノジマ

家電量販店を展開するノジマは、2020年7月、65歳定年後も最長80歳まで臨時従業員として働けるよう雇用を延長した。現在は80歳を超えて働く社員も現れており、年齢上限は事実上撤廃されている。

同社が2022年3月に新たに立ち上げた社内報「I am nojima」の創刊号には、74歳でエースコンサルタント(販売のプロフェッショナルという社内役職)としてバリバリ働く男性社員や、店舗で勤務する80歳の女性社員などが紹介されている。シニア社員が実際に活躍している姿は、同世代の励みになるだけでなく、ミドル層や若年層にとってもロールモデルとなるだろう。

同社は年齢だけでなく、性別・国籍・会社などあらゆる垣根をなくし、ダイバーシティを推進している。例えば、アルバイト雇用の34歳の女性が執行役に抜擢された例や、フィリピン国籍の社員が入社4年目で店舗の部門リーダーに就任した例などがあげられる。2020年には、コロナ禍で苦境にあえぐ航空・ホテル業界からの出向者を受け入れる人材シェアリングにも乗り出した。整理解雇や早期退職などを検討している企業からの人材受け入れも表明している。

小売業界は特に人材不足が深刻だ。事業のさらなる発展のためには、多様な人材を活用していくことは死活問題といえる。ノジマのシニア活躍推進は、同社の先駆的なダイバーシティ経営を象徴する取り組みといえるだろう。

シニア層の活躍が企業成長に欠かせない時代へ

ひと口に「シニア活躍推進」といっても、制度の中身は会社によってさまざまだ。60歳一律役職定年を廃止した大和ハウス、柔軟な勤務体系を導入した三本杉ジオテック、再雇用の年齢上限を見直したノジマ。いずれも現時点におけるひとつの成功モデルといえるだろう。

これらの企業に共通して見られるのは、シニア層に対して多様なキャリアパスを用意し、やりがいをもって働ける環境を整えていること、会社側がシニア層の活躍に大いに期待を寄せていることだ。そこには、「シニア層は悩みの種」という従来の捉え方から、「必要不可欠な存在」という新しい捉え方への転換が見られる。

三本杉ジオテックの事例が示すように、いきいきと働くシニア社員が増えると、若手社員の採用にも好影響があるという点も見逃せない。パーソル総合研究所の調査から、「シニア社員の不活性は若年社員の離職を生む」ことがわかっており、まさに表裏一体の関係にあるといえるだろう。活躍するシニア層の存在は、ミドル層や若年層にとっても将来への希望につながるのである。今後、シニア層がいきいきと働けるかどうかが、企業の盛衰を左右する時代になるかもしれない。