ウェルネスオフィスがもたらす3つの効果。健康性、知的生産性、そして企業価値の向上

真に健康で幸福な働く場・働き方を構想するには何が必要か――。そんなことを念頭に、ウェルビーイングなオフィスのつくり方について「ウェルネスオフィス」の第一人者である千葉大学大学院准教授の林立也さんに全6回で掘り下げてもらう連載企画。第3回のテーマは、「ウェルネスオフィスに期待される3つの効果」。

Facility, Culture, Style, Research Community

-

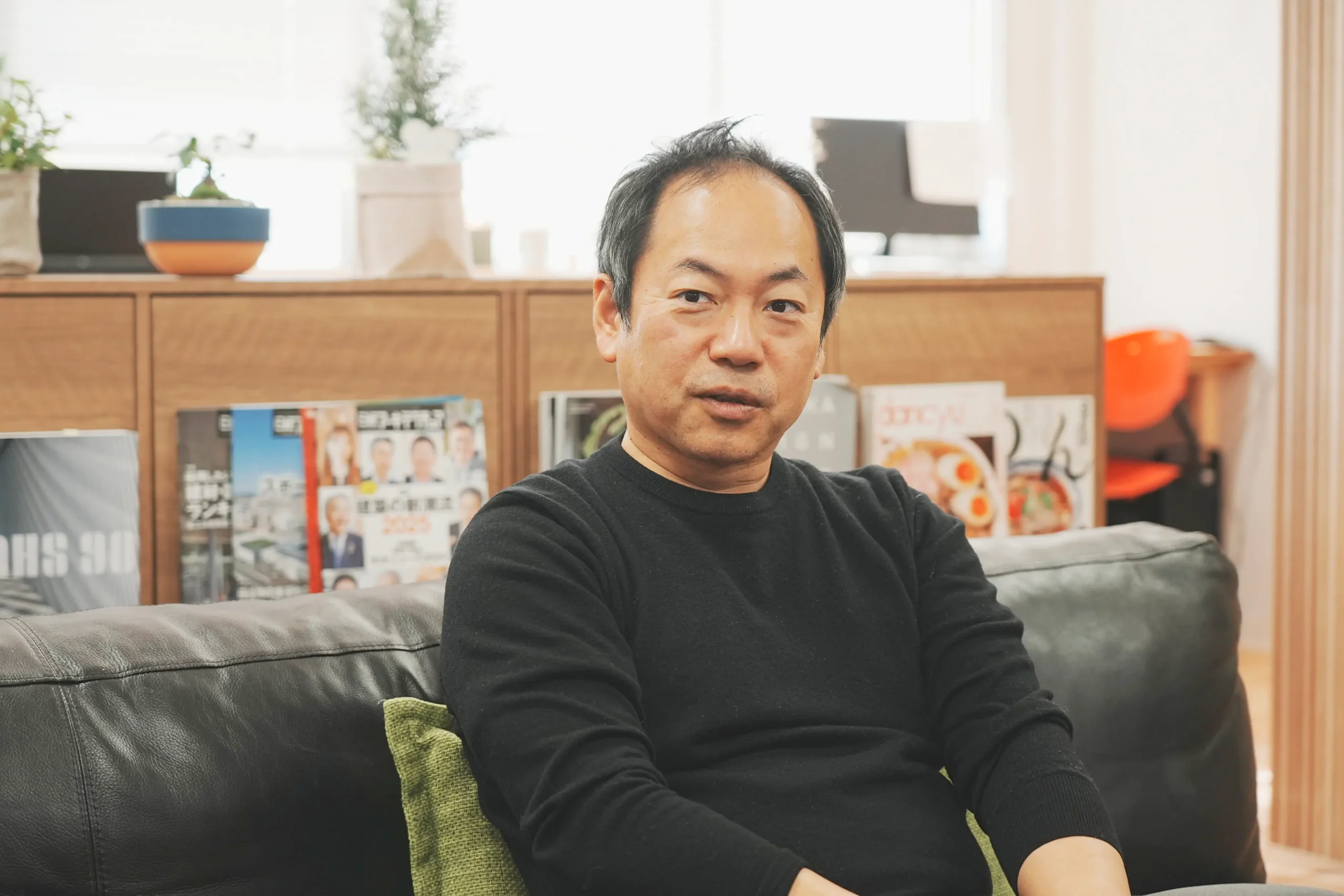

林 立也/はやし たつや

千葉大学大学院工学研究院准教授。1973年生まれ、2001年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了。日建設計、日建設計総合研究所を経て、2013年から現職。建築物の総合的環境評価研究委員会やCASBEE研究開発委員会、SDGs-スマートウェルネス建築研究委員会、SDGs-スマートウェルネス住宅設計ガイド研究委員会、次世代公共建築研究会など、官民を問わずさまざまな委員も歴任。

第1回:ウェルネスオフィスのキソ。オフィス戦略を経営・人事戦略と連動させよう

第2回:ウェルネスオフィスの構成要素。オフィスのスペックを多角的にしっかりチェックしよう

ウェルネスオフィスの主要な要素は、「健康」「知的生産性向上」「安全・安心」の3つであると本連載の第1回で述べた。今回は、それら建物側の性能向上からワーカーに期待される効果と、それに応じた企業・組織に期待される効果について説明する。ワーカーに期待される効果には「健康性(主に精神的健康)」と「知的生産性(主にワークエンゲージメント)」の向上、企業・組織に期待される効果には「企業価値向上」が挙げられる。これらが、ウェルネスな職場に期待される3つの効果だ。

ウェルネスオフィスで「健康性」「知的生産性」を高める

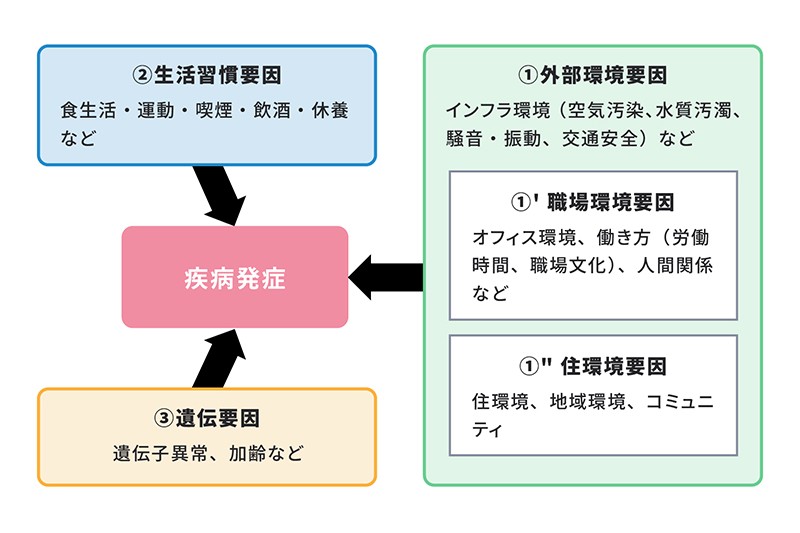

健康を害し疾病を発症する要因はさまざまである(図1)。その要因や「働く人の健康」の捉え方は時代とともに変遷している*1。従来は外部環境要因による公衆衛生上の問題が人々の健康をむしばんでいたが、現代ではいわゆる成人病(生活習慣病)、過労や人間関係によるメンタルヘルス疾患が大きな課題となっている*2。

1980年代以降は、労働者のストレス増加に伴うメンタルヘルス疾患が健康対策上の課題となり、「労働者の心と体の健康づくり(トータル・ヘルス・プロモーション・プラン)が推進され、具体的には、産業医を中心に「運動指導」「メンタルヘルスケア」「栄養指導」「保健指導」が実施されるようになった。

ウェルネスオフィスを構成する要素には、具体的なメンタルヘルス対策が数多く組み込まれているわけではない。一方で、熱・空気・光・音など物理環境の快適性、休憩空間の充実、業務効率の向上、衛生環境の向上、安全で安心なオフィス環境などの総合性により、メンタルヘルスが改善すると期待されている。

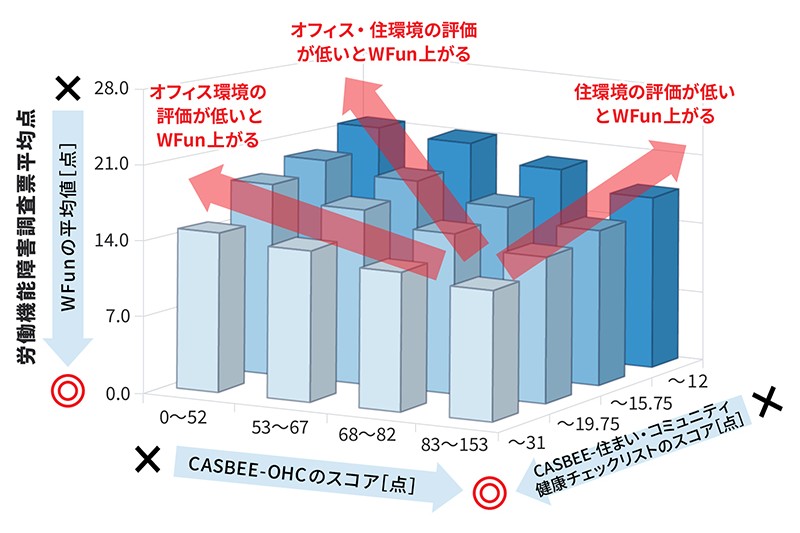

図2*3に、住宅や地域の健康性、オフィスの健康性の申告と労働機能障害調査票*4(WFun:数値が高いほどメンタルヘルス疾患の危険が高い)の申告の関係を示す。この図ではワーカー自らのオフィスへの環境評価(CASBEE-OHC)が高く、すまいや地域の環境評価(CASBEE-住まい・コミュニティの健康チェックリスト)が高いほど、労働機能障害の度合いが低く、両方のスコアが低いほど、労働機能障害の度合いが高くなることが示されている。

ただ、この結果だけでは、具体的な対策の検討は難しい。そのため、オフィス環境の各要素と健康性・生産性の関係を構造的に分析した*5。

図は省略するが、構造分析の結果としては、視覚的要素が強い「空間・内装」は知識創造に、「リフレッシュ」スペースは社員意欲に直接的な影響を与えていることがわかった。一方で、「光環境」や「熱・空気環境」は利用者の快適性向上を介して、コミュニケーションの増加や気分転換の向上に貢献し、それを介して間接的に知識創造や社員意欲等の知的生産性向上に貢献している。このように、オフィス環境の各要素は短期的、中長期的に多様な経路を通じて、仕事のパフォーマンスに影響している。

これらの結果は、アンケートの回答結果を統計的に処理したものであるため、実際に各会社等の具体的な対象やワーカー個々人などにおいて、必ずしも同様の効果が期待できるとは言えない。

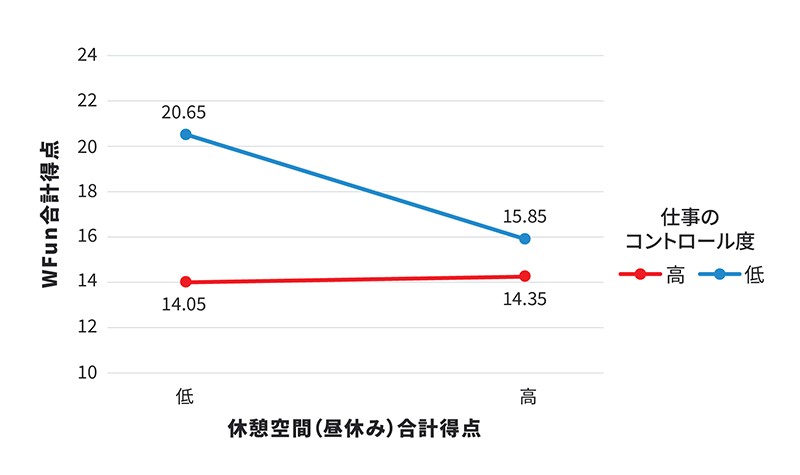

例えば、図3は「仕事のコントロール度」が高い、もしくは低いと回答したそれぞれの群で、休憩空間に対する評価の違いと労働機能障害との関係を図にしたものである*6。この結果から、仕事の進め方に対する裁量の高い人たちは、休憩空間の良し悪しにかかわらず労働機能障害は低め(メンタルヘルスは高め)であるが、裁量が低めの人たちには休憩空間の効果が大きいことがわかる。

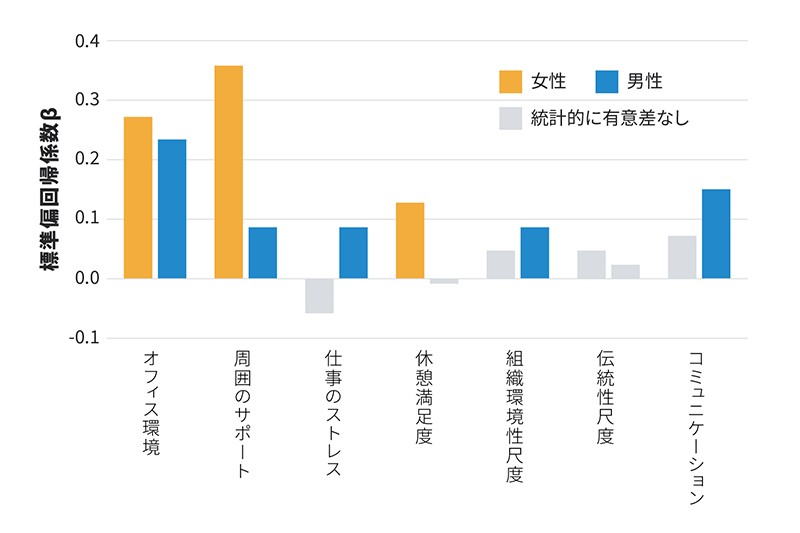

また、図4は某企業における某支店の従業員300名弱(回答率50%程度)のアンケート結果をもとに、ワークエンゲージメントに対する関係の大きさを性別により分析した事例である。

男性も女性もオフィス環境が良くなると、ワークエンゲージメントが大きく向上するが、女性はそれよりも周囲のサポートの影響を強く受けており、休憩も相応に大切であるのに対し、男性は組織環境性(仕事を円滑に進める上でのルールや文化)やコミュニケーションの影響を受けている。

もちろん、男性も女性もステレオタイプに決めつけることはできないが、男女を一緒くたに分析してしまうとこのような属性毎の傾向をつかむことはできない。近年はアンケートで性別を聞くことさえ許容されない場合もあるが、生物学的にも社会学的にも男女の性差は相応にある*7ことにも留意する必要がある。

このように環境要素から受ける影響の違いは性別だけでなく、年齢・性格・業種や業務内容、出身、家族構成など多くの側面で起きている可能性がある。そのため、物事の全体像をマクロ的視点で捉えることと、対象を絞ってミクロ的視点で対策を検討することの両面が、オフィスづくりにおいても重要である。

エンゲージメントの向上を通じて企業価値を高める

建築業界を生きてきた筆者としては、「オフィス環境を向上させると企業価値が上がる」と言いたい気持ちはやまやまなのだが、そのようなことを明確に論証した事例は学術的にはほぼないといわれている。

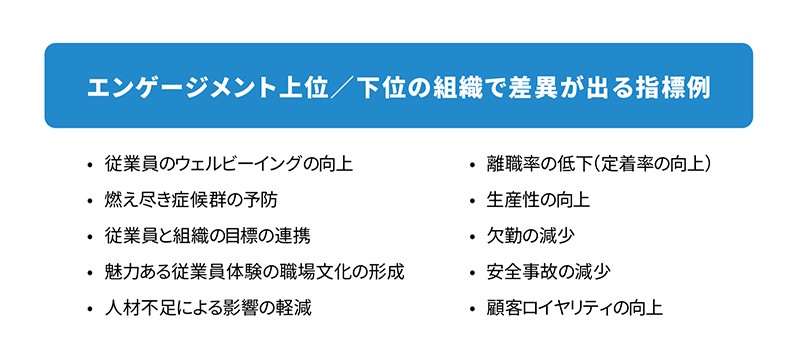

一方で、米国の調査会社・Gallap社の従業員エンゲージメント調査などによると、エンゲージメント上位と下位の組織では、以下のような指標で差異が出るという*8。ちなみに同社のレポートでは日本は世界で最もエンゲージメントが低い国の1つとされている。ただ、日本人は10段階のアンケートがあれば「5」を基準に考えて「10」などと回答することはまずないが、欧米は「10」を基準に考えるともいわれており、このような文化的差異も結果に影響を与えていると思われる。

したがって、オフィス環境が直接的に企業価値を高めるとは言えないまでも、エンゲージメント向上に資すれば、上記の指標などを通じて企業価値に間接的に貢献できているという仮説は立てられる。内閣府の「人的資本可視化指針」*9においても、「従業員エンゲージメント向上に向けた取組」を人的投資とうたっているため、オフィス環境整備はその1つと位置付けられると考えられる。

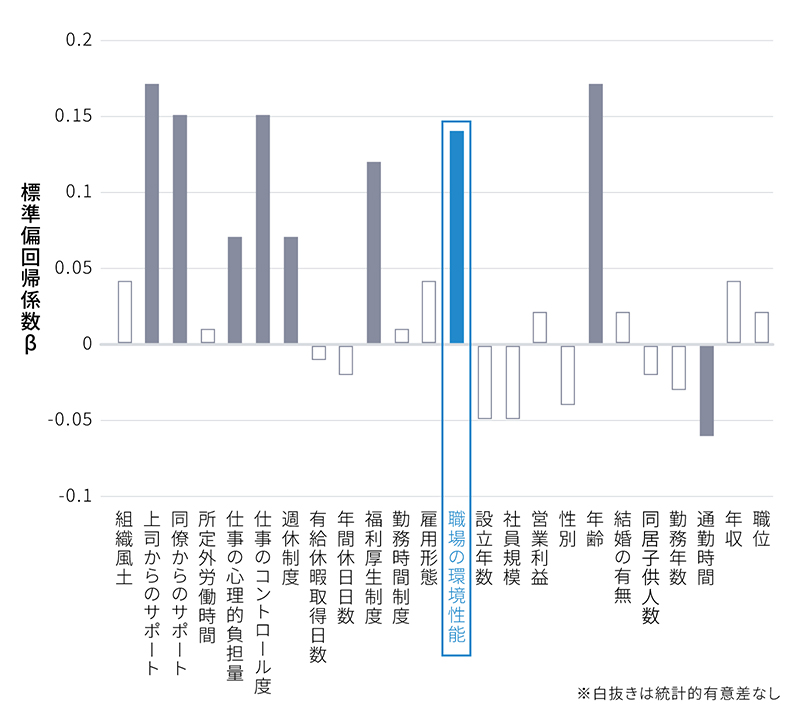

一方で、職場環境を大きく変えるには多くのリソースが必要なため、効果の有無だけでなく、人材育成・能力開発や福利厚生などと比べて定量的な効果の大きさを見ていく必要がある。図5は、一般的に「人的投資項目」といわれているものの1つに「職場の環境性能」を加えて、ワークエンゲージメント指標への影響度を見た図である*10。職場の環境性能(図の赤棒)は、最も高くはないが上から5番目の影響度となっており、一般的な人的資本投資項目と並べても遜色はないと考えられる。

また、これは定量的なエビデンスは得られていないが、新しく活動的なオフィスはリクルートや顧客のロイヤリティにも少なからず影響を及ぼしていると、多くの企業様から話を伺っており、その延長線上で企業価値にも貢献していると言えるのではないかと考えている。

自らの組織をよく知ることから

今回は、ウェルネスオフィスの効果に着目し、ワーカーへの効果とその延長にある企業への効果について説明した。本文でも述べたが、効果は必ずしも同じように誰にでもあるわけではないため、定量的に示す危うさもある。本稿での数値もあくまで参考程度に考えていただきたい。

その上で、実際のオフィスプロジェクトでは、なんとなくオフィスをよくすれば、なんとなくパフォーマンスが上がると考えるのは危険である。まずは自らの組織をよく知ることが大事で、「企業のパーパスやビジョンを体現し、どのような働き方を目指すのか」「この考え方をどう空間的に具現化するか」「それをどの指標でモニターするか」などの視点を持って臨むことで、初めて企業価値に貢献できる(できていると説明できる)オフィスが構築されると考える。

- *1 厚生労働省、平成26年版厚生労働白書

*2 厚生労働省、平成30年版厚生労働白書

*3 安部・白石・林ら、執務者の作業効率改善・健康増進に向けた執務環境主観評価ツールの有効性の検証、空気調和衛生工学会技術論文集、第278号、p.27-35、2020年5月

*4 Fujino Y, Uehara M, Izumi H, Nagata T, Muramatsu K, Kubo T, Oyama I, Matsuda S.: Development and validity of a work functioning impairment scale based on the Rasch model among Japanese workers, J Occup Health. 2015; 57(6): 521-31

*5 伊澤、林ら、ウェルネスオフィスの便益と経済的価値に関する研究(その1):オフィス環境がワーカーの知的生産性・健康性に与える効果、日本建築学会環境系論文集、第86巻第788号、829-839、2021年10月

*6 奥田、林ら、オフィスにおけるワーカーの休憩行動・意識とウェルネス性に関する研究(その4):労働環境が休憩行動・意識とウェルネス性に与える影響、日本建築学会学術講演梗概集、679-680、2023年7月

*7 池上、性差研究の最前線からのメッセージ-進化・文化論争は超えられるか-、心理学評論、第60巻第1号、2017年

*8 Gallap社、世界の職場の現状:2024年版レポート

*9 内閣官房、人的資本可視化指針、2021年8月

*10 福光・林、人的資本経営における職場の環境性能に関する研究:職場の環境性能と人的資本、企業価値の相関に関する分析、日本不動産学会誌、第145号、2023年9月

本記事はリサーチコミュニティ会員限定記事です。

リサーチコミュニティとは、総務などオフィス運用やマネジメントに携わる人のみの会員制サービスです。

限定記事の閲覧のほか、各種特典もご用意しております。