「波」の技術でリアルな場の価値を高める。デジタルネイチャー時代の働き方とは?

メディアアーティストの落合陽一氏が会長CEOを務めるピクシーダストテクノロジーズ株式会社。デジタルネイチャー時代を見据え、「波」に着目した独自技術でワークプレイスに革新をもたらそうとする同社の挑戦に迫る。

Facility, Technology, Research Community

テクノロジーの発展は、人々の働き方やワークプレイスのありかたに大きな変化をもたらします。本稿では、筑波大学発の研究開発型ベンチャーであるピクシーダストテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長COOの村上泰一郎さんにインタビューを行いました。先端技術の研究開発と、社会への価値提供の両輪を循環させる新しい仕組みづくりに挑戦する村上さんのお話から、テクノロジーと人間が共存する時代のワークプレイスを展望します。

- 村上 泰一郎/むらかみ たいいちろう

- ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長COO。東京大学大学院修士課程修了(工学)。その後アクセンチュア戦略コンサルティング本部にて R&D 戦略/デジタル化戦略/新規事業戦略等を中心に技術のビジネス化を支援。また同社在職中にオープンイノベーション組織(Open Innovation Initiative)、およびイノベーション拠点(Digital Hub)の立上げにも参画。経済産業省:大企業と研究開発型ベンチャーの契約に関するガイドライン策定委員会委員、一般社団法人未踏のエグゼクティブアドバイザーも兼任。

人とコンピューターの最適な関係を導き出す

――ピクシーダストテクノロジーズ社はどのようなミッションを担う会社なのでしょうか?

村上 「『社会的意義』や『意味』があるものを連続的に生み出す孵卵器となる」ことをミッションに掲げています。私たちは筑波大学発の研究開発型ベンチャーで、研究機関から生み出された新しい技術を、社会にとって価値のある形で出し続けられる仕組みを作ることを目指しています。

私自身は高校時代からかれこれ20年以上「日本の研究開発のROI(投資利益率)を高めたい」と考え続けています。その実現のために、研究開発の結果を社会に実装し、得られた資金を新たな研究に充てる循環的な仕組みを構築しようと、同じ課題意識をもっていたCEOの落合陽一と共に会社を設立しました。

――どのような未来を見据えて研究開発を進めているのでしょうか?

村上 みなさんもスマートフォンを当たり前に持ち歩いていますよね。私たちの生活にはコンピューター技術がとても身近なものになっています。これから先、デジタルなものとアナログなものの融合はさらに進んで、その境目はどんどん曖昧になっていくだろうと予想できます。このように、コンピューター技術でデジタル化されたものが生活に溶け込み、新たな自然観として分け隔てなく扱われる状態を、CEOの落合はデジタルネイチャー(計算機自然)と呼んでいます。私たちはデジタルネイチャー時代の到来を見据えて、人間とコンピューター技術の最適な関係性を作るための技術開発を進めています。

ポイントは、何から何まですべてをデジタル化したいわけではないということです。技術的にデジタル化ができるようになることと、デジタル化した結果として価値が生まれることは別の話で、デジタルとアナログの最適なバランスを見出して価値を高めることが重要になります。どんなバランスが最適な状態かは技術の発展によって変化していくので、私たちはその時代の人間にとって最適なバランスを導き出して、より高い価値を生み出すことを大切にしています。

――人間とコンピューターが共存する世界では、どのような技術がキーとなるのでしょうか?

村上 人間もコンピューターも、外の世界とコミュニケーションをするときには、共通のものを使っています。それは「波」なんですね。私たちの視覚がキャッチしている光や色は波ですし、音声も空気の波ですよね。コンピューターが通信するときも電波という波を使っています。

コンピューターの中で計算されたことを現実世界に返していくためには、まさにその「波動」をいかに扱うかがポイントとなります。波動の解析やシミュレーションを通して、音、光、電波を自在にコントロールする「波動制御技術」は私たちのコア技術であり、デジタルネイチャー時代のキーとなるものだと捉えています。

波動制御で解消するワークプレイスの課題

――波動制御技術を活かしてワークプレイスに関する製品も提供されています。どのような製品かご紹介いただけますか?

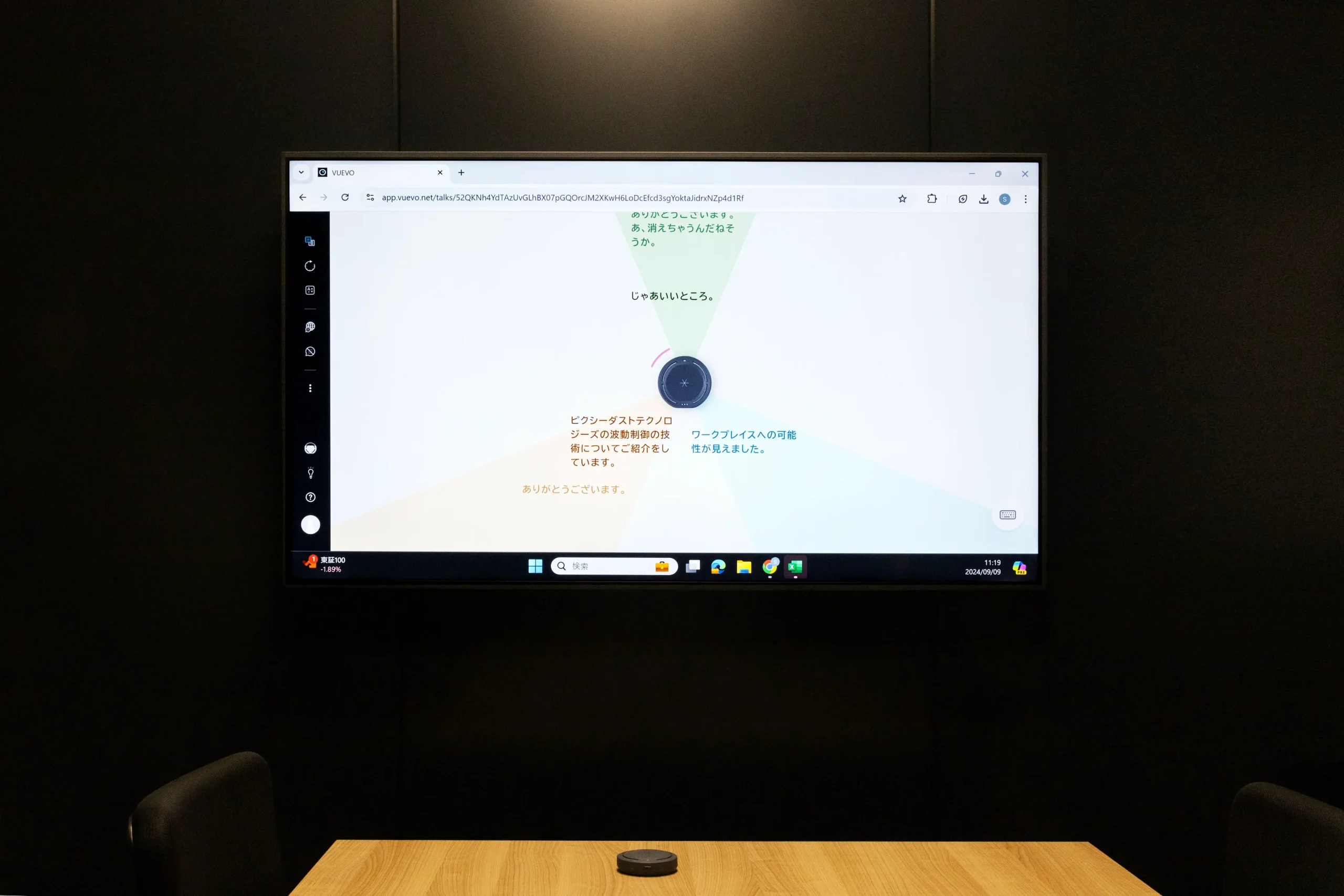

村上 はい、いくつかあるのですが、まずは「VUEVO」を紹介します。

これは音が聞こえにくい難聴の方々向けのコミュニケーションバリアフリー装置として開発しました。この装置には8方向に向いたマイクが取り付けられていて、話者がいる方向を特定して音声を拾うことができます。拾われた音声は文字起こしされ、話者の方向とともにリアルタイムにPCやスマートフォンに表示されます。

難聴の方々には、補聴器をつけていたとしても音がどちらから聴こえてきたかを特定するのが難しいという課題があることが、当事者や現場の方のヒアリングからわかりました。誰が話したかがわからなくなるので、会話についていけなくなってしまうわけですね。

このデバイスで内容と話者が可視化されることで、会議のバリアフリー化が進められます。文字起こしができるので会議の議事録を自動化したり、組み込まれたAIでリアルタイム要約をしたりと、議事録DXを進めるツールとしても広まってきています。

――当事者の方や現場の課題を把握して、それを解決するために技術を応用しているのですね。

村上 実際に働かれている方との議論から、私たちの技術と課題が接続されて製品化することが多いですね。

VUEVOをさらに拡張するような形で、受付窓口のコミュニケーションバリアフリーを目指すツールとして開発したのが「VUEVO Display」です。

これは主に多言語対応の目的で作られていて、たとえば画面を挟んで片方の人が日本語で話すと、反対側の画面に英語のリアルタイム翻訳が表示されます。VEUVOでは話者の方向を特定していましたが、このツールでも窓口を挟んでどちら側の人が話しているかを区別して音声を拾い、翻訳をかけています。

インバウンド需要の高まりとともに、窓口のリアルタイム翻訳ツールとして引き合いが増えています。

――音という波を扱える波動制御技術がまさに応用された製品ですね。

村上 音に関連して次に見ていただきたいのが、今いる部屋にも貼ってある「iwasemi」です。話し声が壁に反射するとうるさく感じてしまったり、Web会議などで話し声が聞き取りづらくなったりしますが、壁などにこれを貼り付けることで、音の反射を抑えられるようになります。

いわゆる吸音材なのですが、ポイントは「音響メタマテリアル技術」を応用していることです。一般的な吸音材はグラスウールなどの素材の特徴で音を吸収しているのですが、iwasemiは素材ではなく、立体的な形の特徴で吸音を実現しています。素材に縛られずに設計できるので、アクリルなどの透明な素材や金属、もっというと木なども使えて、吸音空間デザインの自由度が高まります。

また、設計次第で吸音できる周波数を自在にコントロールできるのも大きな特徴です。つまり、特定の高さの音だけを吸収したり、反射音をより心地よい形に調節することなどもできるようになります。

これらの他にも、電波を使って人やモノの屋内での位置を高精度に把握できる「hackke」や、空間の画像を活用することで、たとえば建設現場の配筋検査を大幅に省力化するシステムなどを開発する空間プラットフォーム「KOTOWARI」 等の製品を、オフィスや作業現場などのワークプレイス向けに提供しています。

――主要な事業領域にワークプレイスを設定しているのはなぜですか?

村上 それは、私たちが強みとしている波動制御技術が極めて実世界志向型の技術だからです。

先ほど話したように、波はコンピューターと私たち人間を含む実世界のコミュニケーションをつなぐものなので、波動制御技術が価値を発揮できるのは実世界が関わる部分です。反対に、コンピューターで完結するのであれば波を持ち出す必要はあまりないんですね。

日本では人手不足や少子高齢化が進む中で、労働のクオリティーや生産性を引き上げることが大きな社会課題となっていることから、実世界の中でもまずは働く場所にフォーカスを当てて事業を作っています。

「生々しさ」の価値を高めるテクノロジー

――波動制御技術は、これからのワークプレイスにどのような変化をもたらすのでしょうか?

村上 リアルな場の価値を高めることにつながると思っています。

コロナ禍でリモートワークが進んだ時期に印象に残っているのが、未来志向の強い人たちが口をそろえて「今こそ圧倒的にリアルが重要」と言っていたことなんですね。リモートワークが進んで働き方が便利になる部分はもちろんあるのですが、その一方で、共同作業をするときの温度感や雰囲気など、アナログな空間がもつ要素はまだまだ伝えきれていないと感じます。

チームとして本当にクリエイティブなことをやろうとすると、やっぱりリアルで会わないとうまくいかないんですよね。働く意味とか意義とかを感じながら、チームとして熱く仕事をするためには、リアルな手触り感のようなものがとても重要で、実はオフィスがもっている価値はそこにあるのではないかと思います。

リモートが広まった今、圧倒的なリアルさは逆にものすごく贅沢なものになるという意見もあります。リアルな空間の価値をいかに上げていけるのかが、特に実世界と密接な波動制御技術を実装するときの、要点のひとつになるのではないでしょうか。

――先端技術を開発している企業の経営者が、リアルでアナログな場の価値を強調するところに、とても意味があるように感じました。ワークスペースの変化はそこでの働き方の変化と連動しそうですが、働き方はどのように変わると思いますか?

村上 情報を整理・処理するタスクはある程度コンピューターに任せられるようになってきていると思うのですが、センサーという意味では人間のほうがまだ圧倒的に優れているように感じます。

どういうことかというと、先に話した場の雰囲気や、新しい素材に実際に触った感触のようなものは、人間の感覚では感じ取れますが、センサーでデジタル化してコンピューターが扱えるようになるにはまだ時間がかかるはずです。そのような「生々しい感覚」を起点に、人間にとってより高い価値を生み出せるものは何かを問うたり、その実現のためにコンピューターにどのような処理を任せられるとよいのかを考えたりすることが、とても重要になってくるのではないかと思います。

生々しい感覚を得るためには現場での経験が何よりも重要なので、働き方としてはリモートワークやデスクワークがメインの状態から、三現主義(「現場」「現物」「現実」という3つの「現」を重視する考えのこと)のような現場の重要性が再認識されるような行動様式の変化は求められてくるのではないでしょうか。

総務も経理も、全員がクリエイティブワーカーになる組織へ

――技術の発展や人間行動の変化に対応して、組織はどのように変わっていけるとよいのでしょうか?

村上 私たちの会社では将来的に、コーポレート部門も含めた全社員をクリエイティブワーカーにしたいんですよね。特に経理や総務などのコーポレート部門では、ルーティンワークが多くなりがちですが、それはどんどん機械に任せて、クリエイティブなことに専門性と時間を使えるようにしたいのです。

たとえば経理の仕事でいうと、伝票処理のようなルーティン作業はコンピューターに任せ、会計上の数値という観点から会社の活動をどのように説明して、評価してもらえるようにするかといった部分に専門性を活用できるとよいと思います。会計は英語で “accounting” なので、 “accountability” つまり説明責任を果たすという本来の意味で人間がもつ価値を発揮できるようにしたいですね。

――全員がクリエイティブワーカーになった組織で、どのようなことにチャレンジしていきたいと考えていますか?

村上 「社会の臓器」のような会社にしたいと思っています。開発した製品を広めることはもちろん大切なのですけれど、それ以上に学術的に最先端の技術が社会に提供できる価値を示して、研究開発とビジネスのサイクルをガンガン回していくことによって世の中をどんどん良くできるはずです。

社会を生き物の身体に見立てると、健康な状態を作る臓器が不可欠です。ピクシーダストテクノロジーズも、社会を良くする仕組みを作り続ける臓器のような存在になりたいと考えています。

私たち人間や製品には寿命がありますが、面白いことに仕組みや会社には決まった寿命はありません。仕組みを生み出して、これから先100年、200年と社会をよくし続けられる会社に仕上げていきたいと思っています。

本記事はリサーチコミュニティ会員限定記事です。

リサーチコミュニティとは、総務などオフィス運用やマネジメントに携わる人のみの会員制サービスです。

限定記事の閲覧のほか、各種特典もご用意しております。