【事例紹介】パーパスをオフィスに落とし込む。ワークプレイスデザインのプロ集団が実践した、自社移転のキーコンセプト

真に健康で幸福な働く場・働き方を構想するには何が必要か――。そんなことを念頭に、ウェルビーイングなオフィスのつくり方について「ウェルネスオフィス」の第一人者である千葉大学大学院准教授の林立也さんに全6回で掘り下げてもらう連載企画。第4回は事例紹介として、ワークプレイスのコンサルティングファームである株式会社フロンティアコンサルティングの本社を訪問し、パーパスとオフィスの関係性などを探った。

Facility, Design, Culture, Style

-

林 立也/はやし たつや

千葉大学大学院工学研究院准教授。1973年生まれ、2001年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了。日建設計、日建設計総合研究所を経て、2013年から現職。建築物の総合的環境評価研究委員会やCASBEE研究開発委員会、SDGs-スマートウェルネス建築研究委員会、SDGs-スマートウェルネス住宅設計ガイド研究委員会、次世代公共建築研究会など、官民を問わずさまざまな委員も歴任。

第1回:ウェルネスオフィスのキソ。オフィス戦略を経営・人事戦略と連動させよう

第2回:ウェルネスオフィスの構成要素。オフィスのスペックを多角的にしっかりチェックしよう

第3回:ウェルネスオフィスがもたらす3つの効果。健康性、知的生産性、そして企業価値の向上

第4回、第5回では、実際にオフィスを計画された担当者の方に、計画の背景、具体的なコンセプト、実際のオフィス計画およびその後のフォローアップについて話を伺う。今回はフロンティアコンサルティングの本社オフィス計画について、企画・計画を担当された稲田晋司さん(執行役員 デザイン部 部長)にインタビューした。

新しい働き方を実践するための新オフィス

――現在の大手町ビルのオフィスに移られた経緯を教えてください。

稲田 コロナ禍前は、当社も多くの企業と同じく100%出社でした。しかし、コロナ禍を経て自分たちの働き方も変わり、今まで以上にお客様にも新しい働き方を提案しなくてはならなくなりました。その両側の課題への取り組みとして、このプロジェクトがスタートしたのです。

計画を始めた2021年から移転した2022年までは1年足らずでしたが、プロジェクトが始まる前に4~5カ月かけて自分たちのあるべき働き方について整理していましたので、概念設計が出来上がった状態で始動できました。

移転先の大手町ビルは、コンセプトが実現できそうな場所だったこと、利便性、営業活動、採用活動などを考慮し、複数候補から選びました。大手町は、自分たちも動きやすいうえお客様も呼びやすく、そのアクセス性も重視しました。このビル自体が築70年弱(検討当時)でありつつ、改修を続けて利用されているという点にも共感しています。また、1階なのでオフィスの“ショールーム”としても最適な立地でした。

パーパスの浸透に向けて8つのワークシーンを定義

――それでは、次にオフィス計画のコンセプトについて教えてください。

稲田 コロナ禍での社会的な大きな変化を受け、企業ブランド自体のリニューアルプロジェクトも同時並行で走っていました。

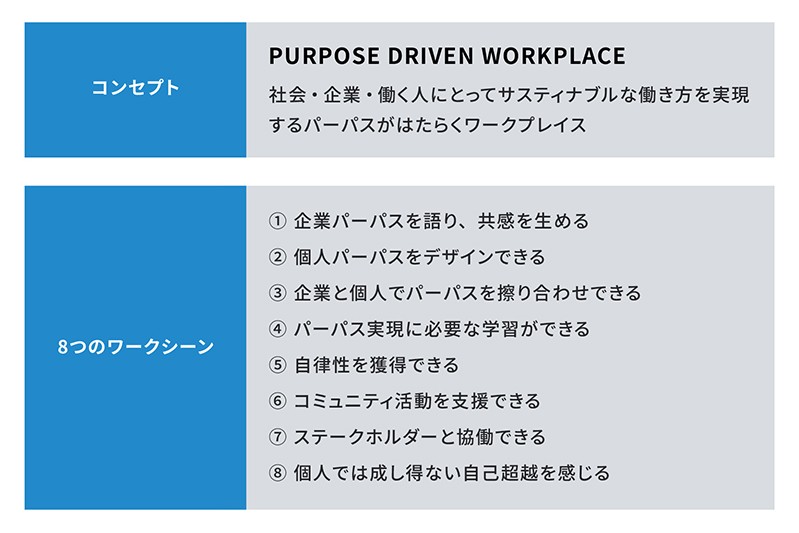

パーパス(働く人と働く場所の未来をつくる)、パーパススローガン(CREATING A NEW WORK STAGE.)、マテリアリティ(優先取り組み課題)を新たに定める一方、パーパスを掲げて終わりではなく、その実現を念頭に、Purpose Driven Workplace(パーパス・ドリブン・ワークプレイス)をコンセプトに据え、8つのワークシーンを計画に落とし込んでいく作業をしました。

――ワークシーン①「企業パーパスを語り、共感を生める」には、どういう意図がありますか?

稲田 経営活動の最上位概念はパーパスだと考えています。その最上位概念があって、ビジネスや業務活動をどう展開するのかという経営戦略にひもづいていきます。そして、組織全体で戦略を実行し成果を上げていくという図式になりますが、そこで重要なのが、社員一人ひとりが戦略を実行するマインドを育て、実行を支援する環境を整えていくことです。オフィスは企業戦略を体現する場所としてその手段になるのです。

企業にとっても働く人にとっても、パーパス・経営戦略の実現や、企業と社員個人のパーパスをすり合わせる際などに、オフィスの存在意義が高まります。ワークシーン②に「個人のパーパスをデザインできる」とあるように、個人が自らの存在意義を考えることも大切だと考えており、それがサステナブルな企業活動につながると考えています。当社はデザインの会社なので、常に社員一人ひとりが社会の変化を敏感に感じ、提案につなげなければなりません。その観点からワークシーンの④~⑧などが大事になってきます。

採用活動に効果。退職者も減少

――オフィス計画のプロフェッショナル集団の基幹オフィスなので、大変綿密に作り込まれていると感じました。一方で、このオフィスに移転し、当初描いたような効果を生み出せていますか?

稲田 そうですね。営業活動や採用活動への効果は日々感じています。採用活動については、もちろん給与や福利厚生などの要因も大きいと思いますが、オフィス見学を通して、応募者へ「自分たちの物語」を語り、このオフィスで働くことをイメージしていただくことで、私たちの想いや姿勢に共感していただけているのではないかと考えています。加えて、働く環境を通して会社の将来性や安定性を感じてもらえることも定着率に影響していると考えています。きれいでかっこいいだけのオフィスは「客引きパンダ」としての機能はありますが、その効果は限定的です。パーパスが実現できていることで、ワークエンゲージメントを長期にわたって築ける場所として機能しているからこそ、退職者が減少傾向にあると感じています。

――定量的に説明できる効果はありますか?

稲田 オフィスの移転前後でコミュニケーションに関する調査を実施しました。個人間のコミュニケーションの濃さと、組織内のコミュニケーション効率に関して定量的に分析をしましたが、いずれにおいてもオフィス移転を通して改善が見られました。

すごく手間のかかるアンケートではありますが、全体としてコミュニケーションの質が上がっていることを確認できました。

――お話しいただき、ありがとうございました。

オフィスは、パーパス実現の主要な媒体

今回、お話を伺って一番に感じたことは、企業理念であるパーパスを実現する媒体としてオフィスがしっかりと位置付けられている点である。

多くのオフィス計画にもコンセプトは設定されているが、どちらかといえば働き方そのものがフォーカスされ、ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)の観点でオフィスの活動要素を埋め込んでいく場合が多い。

フロンティアコンサルティングのオフィスでも、社員のワークフローや出社率の綿密な計算は当然されている。それとともに、その上位であるパーパスの実現を第一義に置き、従来のオフィスにはなかった新たな要素が組み込まれている点が面白い。企画の責任者でもあり、執行役員でもある稲田氏が自ら手掛けて作ったオフィスなので、完成後の使い方にもブレがないと感じた。

横の連携を強化してパーパスの浸透を

企業の規模にもよるが、企業の持続可能性を高め、社会において存在意義を示していくためには、組織のあり方や経営手法はもちろんのこと、社員一人ひとりにパーパスを浸透させることが重要である。その文化形成、意識醸成にオフィスができることは十分あると感じられた。

大企業の場合、全社のパーパスと本社・支社・支店・営業所のそれぞれの役割が整理され、それに基づいて各拠点の目標などが設定され、それをどう実現するのか、というアプローチが必要となってくる。一方で、各拠点の移転や改修プロジェクトを全社プロジェクトとして動かすのはなかなかハードルの高い作業であり、「あっちのことはよく知らない」など所掌による分断が起きている場合も少なくない(場合によってはライバル関係ということも……)。

経営企画、人事、総務、各拠点責任者のより強い連携により、大企業でも上位の方針をしっかりすり合わせることで、オフィスを全社パーパス、拠点パーパス、個人パーパス実現の主たる媒体として機能させることが可能だと考える。