未来の働き方をデザインする力——武蔵野美術大学・丸山幸伸教授と語る「働く場」と「デザイン」(前編)

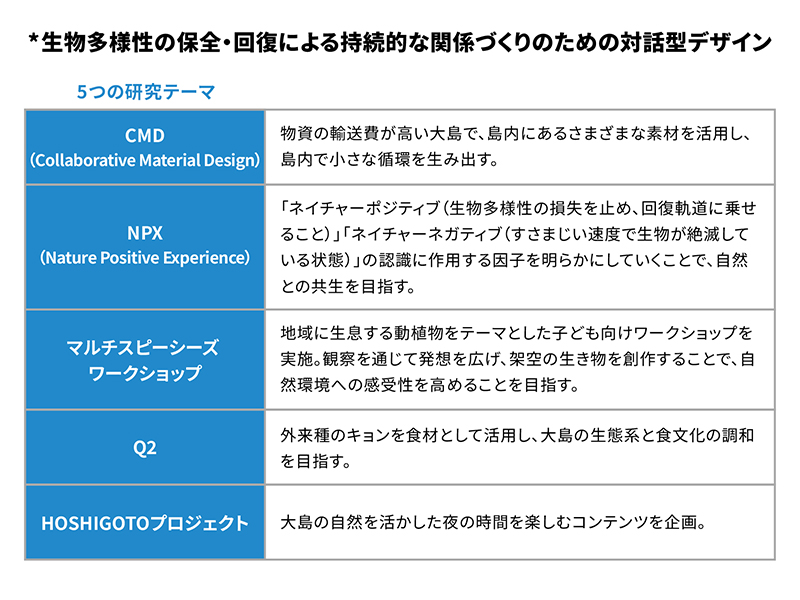

伊豆大島の多働海域コミュニティ施設「WELAGO」を運営するフロンティアコンサルティングと、武蔵野美術大学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科は、「生物多様性の保全・回復における持続的な関係づくりのための対話デザイン」をテーマに共同研究を実施。2025年2月末、その成果として研究レポートを発表しました。

前編の今回は、同プロジェクトに参画した武蔵野美術大学の丸山幸伸教授と、フロンティアコンサルティング執行役員・デザイン部長の稲田晋司氏に、大島での研究で得られた新たな視点と行動変容についてお話を伺いました。

Design, Culture, Style

-

丸山 幸伸/ まるやま ゆきのぶ

武蔵野美術大学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科教授。1990年に日立製作所に入社後、プロダクトデザインに従事。2003年には、ヒューマンインタフェースのコンセプト発信を目的とした社内横断組織「日立ヒューマンインタラクションラボ」を設立。2006年からは、サービスイノベーション創生とデザイン方法論の開発に取り組む。2010年には、未来の価値観変化を見据えた社会インフラ構想を形成するビジョンデザイン方法論の開発に着手し、国内外のスマートシティプロジェクトを主導した。2014年に渡英し、日立ヨーロッパ社のエクスペリエンスデザインラボ長として、鉄道やエネルギー分野などで、地域社会と連携したデザインチームを率いる。帰国後は、日立グローバルライフソリューションズ (株)にてビジョン駆動型ソリューション開発を推進。2020年より日立製作所研究開発グループ主管デザイン長、ならびに2023年より武蔵野美術大学で教鞭を執る。

-

稲田 晋司/いねだ しんじ

株式会社フロンティアコンサルティング執行役員・デザイン部長。一級建築士。株式会社フロンティアコンサルティングには設立時より参画し、デザイン部門の責任者を務める。 2020年に同社でリサーチチームを立ち上げ、企業のオフィス構築に関するリサーチ業務に携わる傍ら、WEBメディア「Worker’s Resort」と「HOWHERE」の運営を行う。2023年5月より地元・伊豆大島に開設したコワーキングスペースを拠点に、行政や地域事業者と連携し「都市と地方の共存社会を、多様な働き方から描く」ことをパーパスとした「多働海域コミュニティ WELAGO」の運営をスタート。

多働海域コミュニティ WELAGO:https://tokyo-welago.com/

生物多様性の力でプラネタリー・バウンダリーを乗り越える

――丸山教授と稲田さんの出会いのきっかけは?

稲田 ドイツで開催されたビジネスカンファレンスで丸山先生と知り合い、帰国後もSNSなどで親交を深めてきました。弊社が2023年5月に伊豆大島の多働海域コミュニティ施設「WELAGO」を始めた時点で、丸山先生から大学としてご一緒できることがあればとお声がけいただき、2024年5月から、「生物多様性の保全・回復による持続的な関係づくりのための対話型デザイン*」をテーマにプロジェクトを始動しました。

- 関連サイト:武蔵野美術大学 共同研究 成果発表会 レポート

稲田 伊豆大島は東京都でありながら自然環境が豊かな場所で、土地の長所を活かしながら何かできないかと思いを巡らせました。環境省が「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト*」として認定する制度を設けた背景もあり、共同研究を通じ、私たちがコンサルティングやデザインといった事業で手がける働く場所の今後の発展にもつながると考えました。

* 環境省の認定制度に基づいた、民間の取組などによって生物多様性が保全されている区域。令和7年4月施行の地域生物多様性増進法により、従来の認定区域に加え、新法に基づく実施計画の区域も対象となる。

- 関連サイト:自然共生サイト|30by30|環境省

丸山 稲田さんは最初に出会ったときから、あまり人にバリアを張らず、人との距離の詰め方も含め、なんとなく気の合う人だなと感じていました。以前からさまざまなプロジェクトで関わりがあって意見交換していく中で、OECM*の話が出てきました。現在、企業や地方自治体の関係者の中で、その重要性は理解され始めているものの、実際は、OECMの申請前も後も、企業内のHR関係者がさらなる一歩を踏み出せずに苦労している状況を横目で見ていました。ということもあって、稲田さんがなぜ生物多様性をテーマにしたかの背景がよく理解できましたね。

*国際的な定義に基づいた、保護地域外での長期的な生物多様性保全区域。Other Effective area-based Conservation Measuresの略。自然共生サイトの一部がOECMとして国際データベースに登録される場合もある。

企業活動や働く場の中で地道にプラネタリー・バウンダリーに取り組めることはたくさんあります。そうした営みを支えるために自然共生サイト認定制度やOECMがありますが、認定を受けても具体的な次のアクションが始まらないのが現状です。だからこそ大学をうまく活用していただき、誰もがアクセスできる情報として自然共生サイトやOECMの取り組みを蓄積すれば、自然共生に関わる人や企業も増えて、プラネタリー・バウンダリーを超えぬための活動が意識されるようになるのではと考えました。

日常を見つめて手に入れた“自然のメガネ”。そのレンズから見た自然

――2025年2月末には研究成果が発表されましたが、どのような手応えを感じましたか?

稲田 地域とって害獣であるキョンに関する取り組みを行った「Q2」と、外来植物カミヤツデなどの素材利活用に取り組んだ「Collaborative Material Design(CMD)」。これらのプロジェクトは、私たちが外来種との向き合い方を考える上で、貴重な機会となりました。外来種は、人の手によって国境や県境を移動したものですが、定着した外来種を取り除くには莫大な時間と費用がかかります。これまでの歴史や人の営みの中で生じた外来種だからこそ、同じように営みの中で管理や調整を行っていく術を模索することが、持続的な取り組みに向けて必要だと感じましたね。

――他にはどのような研究がありましたか?

丸山 たとえば、プロジェクト「Nature Positive Experience(NPX)」では、島内や都市の暮らしの中で見た、ポジティブなもの、ネガティブなものをそれぞれ収集し、比較・分析しました。その結果、「ネイチャーポジティブ」「ネイチャーネガティブ」の認識に影響を与える因子を明らかにすることができたのです。ただ、このプロジェクトを通して自然を見る解像度が上がったことは、なにより大きな成果ですね。

その概念を活用して、4種類の作品を出すことができました。参加した学生はデザインを始めてまだ2年目です。にもかかわらず、この概念を咀嚼し自分のものとした上で、作品にまで昇華できたことは、教える側としても非常に喜ばしい結果でした。

丸山 稲田さんにとって大島は故郷であり、身近な環境かもしれません。しかし、都市部で育った私のような人たちには、そもそも火山島の大島のような特殊な環境に来られる機会はなかなかありません。学生たちは島の持つ荒々しい部分やのどかな部分に触れて、自分たちが都心で感じたものをそのまま表現しました。自然に置き直すことでの気づきも多かったと思います。

大島へ行き、大島の自然因子をピックアップするだけなら、普通のデザインリサーチと変わりません。今回チャレンジングだったのは、逆に東京都市部の日常の中にも自然は備わっているはずだと捉え、自分たちが暮らす日常で素直に自然だと思えるものをリサーチしたことです。たとえば、都会のビルでもよく見ると雑草が生えていて、ビル自体が生き物みたいだと感じるわけです。そうしたことを因子分解して大島に行き、同じようなものを見出すアプローチをしています。

稲田 このアプローチは画期的でしたね。学生たちは自然豊かな大島に来たことで、高度な“自然のメガネ”を手に入れられたのではないでしょうか。

――逆転の発想ですね。学生たちにとっても、大島の「WELAGO」を拠点とした共同研究は、デザインシンキングを養う機会になりましたか?

丸山 学生は初めてのことに必死に取り組んで楽しんでいたと思います。今回、デザイン思考を用いてこのプロジェクトに関わって大島の社会課題を解決したかといえば、残念ながらそうではありません。今回の研究は、何かの問題を解決するのが趣旨ではなく、新たな可能性や広がりをアート・デザインの視点と創造的な表現で社会に課題を提起していく活動でした。

確かに、地域課題であるキョンの害獣としての対応には向き合いました。でも、その課題の解決は行政が旗を振ってやるべき重要なことであり、我々がどんなに奔走しても直接的に解決することはできません。ただ、今回の研究によって、デザイン思考による地域課題解決の新たな可能性を示せたこと自体は、非常に尊いことだと思います。

- 関連サイト:キョン対策|野生動植物の対策|東京都環境局

島民が見る自然、外部から見える自然のギャップを埋めるには?

――研究成果への地元の方からの反応はいかがでしたか?

丸山 中間発表のときに、現地のガイドの方が言ってくださったことが印象的でした。大島を訪れた観光客は、三原山の東一帯に広がる、黒い火山灰で覆われた裏砂漠などの大島ならではの景色を見ても、案外、「うわ〜、すごい!」以上の言葉が出てこないそうです。

でも、大島の自然を見るときにもっと豊かな形容詞で言い表すことができれば、その良さや貴重さをみんなに伝えられるだろうと。今ある自然は、大島の人にとっては当たり前にある景色でしかなく、逆に外部から来た人は驚嘆して言葉も出ない。このギャップを埋めるためにも、解像度を上げて自然を見ることが重要なのではないかということが今回のプロジェクトで明らかになりました。大島に住むクリエイティブ職の人たちからも思いのほか好評で、「これはぜひ続けましょう」と言っていただけたことも大きいですね。

稲田 今回の共同研究によって得られた視点が、さまざまな地域内活動の行動変容と合わせて、企業と自然の関わり方を再考するきっかけになることを期待しています。当然ながら、自然は国内外どの場所にもあります。解像度の高い“自然のメガネ”をかけて見ることができれば、その土地ならではの自然を的確に感じ取り、独自性を持った活動とコミュニケーションができるようになりそうですね。

生物多様性をテーマに、ワークプレイスの持つ力や行動変容が明らかとなった今回の武蔵野美術大学との共同研究。次回は、テレワークがますます普及する次世代を見据え、より人が集まって活気あふれるオフィスのあり方について、引き続き、丸山教授と稲田氏の対談をご紹介します。

※後編は2025年5月公開予定。